ABOUT IBUSHIGIN

いぶし銀とは

日本の瓦は約1400年の歴史があり、6世紀頃に仏教とともに大陸から伝来しました。

瓦(鬼瓦)は粘土を成形し、乾燥させ、1100℃以上の高温で焼成して作られます。

和瓦特有のこの色は、焼成の最終工程で燻化(くんか。英語ではスモーク。「燻」は訓読みで「いぶす」。)を行うことで、

素地の表面に炭素被膜ができて発色します。

「燻してできる銀色」なので、「いぶし銀色」と呼ばれます。

釉薬や塗装ではないため、若干水や手の脂分を吸収し、革製品のように徐々に黒ずむ経年変化によって風合いが増します。

日本のものづくりを、未来へ伝える

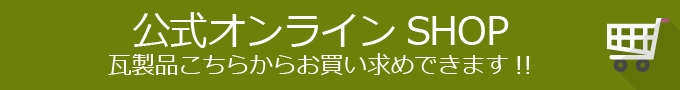

- 鈴 木:

- 庭師さんから見た、いぶし銀製品の魅力はどんなところだと思いますか?

- 小笠原:

- まず庭の中で使うにあたり、天然素材でできている点が良いですよね。

植物や土との相性が良く、いぶし銀の色合いも素敵だと思います。 - 鈴 木:

- ありがとうございます。

庭先に古い鬼瓦を飾ってあるお宅を見かけることがありますが、私が最初に小笠原さんにお会いした時も「鬼瓦を庭の装飾に使えないか?」という提案で伺いましたね。 - 小笠原:

- そうでしたね。車に鬼瓦やらいぶし銀の水盤やらを積んで、庭師の集まりに参加されてましたね。あの時、瓦(いぶし銀)の素材は素敵だなと思ったんですが、デザインとして鬼瓦そのままでは庭の中で悪目立ちすると思いました。

- 鈴 木:

- 他の庭師さん達も同じようなことを言われてましたね。家を建て替えた後に、昔その家を守っていた鬼瓦だからこそ庭に飾る意味がある。新品は要らないと(笑)

- 小笠原:

- ただ、素材としては面白いので、鈴木さんは素材の良さと庭の中での使い勝手の良さを考えたデザインを模索したんですよね。

瓦の素材と鬼師(鬼瓦職人)の技術で、

『いぶし銀の世界観』を創造する

- 鈴 木:

- そうですね。私は祖父から、「いぶし瓦は『面』で魅せる」という話を聞いたことがありました。いぶし銀製品は釉薬を塗らないため、面取りの美しさが魅力だということだったと思います。

- 小笠原:

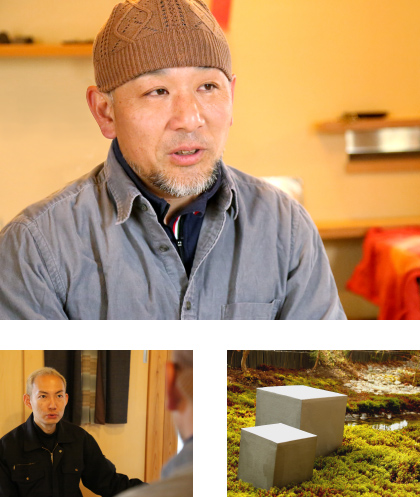

- そこで、装飾を極限まで削ぎ落とし、引き算の美から生まれた形が「立方体」だったわけですね。

- 鈴 木:

- おっしゃる通りです。最初に瓦キューブを見て、どう思われましたか?

- 小笠原:

- 単純に、カッコイイと思いましたね。シンプルな形状の方が、いぶし銀の素材感が伝わってきます。そして直線の中にも、手作りならではの「揺らぎ」が感じられ、どこか日本的で心地よい雰囲気を纏っていますね。庭では石や植物に水をかけてしっとりした雰囲気も大切なのですが、いぶし銀製品が持つ若干の吸水性も、雨の中で良くなじむと思います。

- 鈴 木:

- いぶし銀製品の可能性はまだまだ広がりそうですね。

お話頂き、ありがとうございました。